バジリスク 新台 スロット

I Somersby´s soliga smakvärld är alla välkomna. Här är det alltid fritt fram att slå sig ner och umgås – utan regler eller stela konventioner.

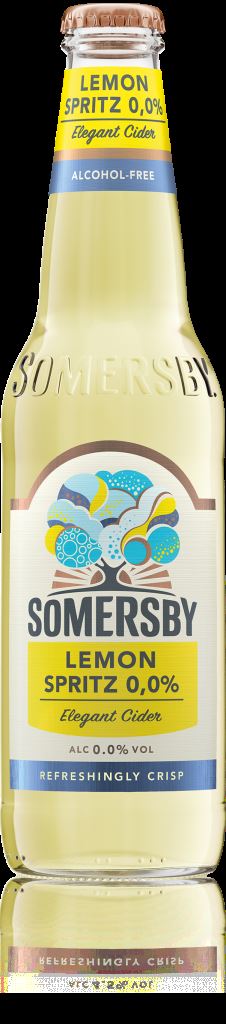

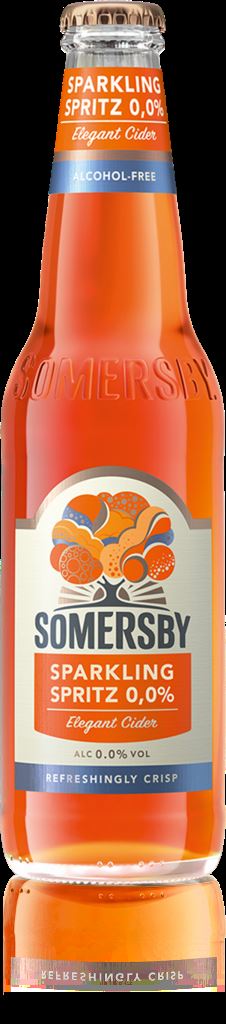

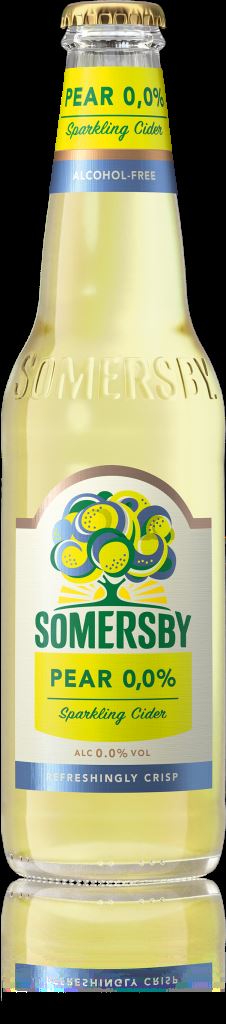

Hos Somersby gör vi inte skillnad på folk och folk, inte heller lägger vi några värderingar i vad man väljer att hälla i glasen. Här finns nämligen något för alla, både för dig som vill ha en sötare cider och för dig som föredrar en torrare. Nu finns bägge alternativen helt alkoholfria, utan att du behöver kompromissa det minsta med smaken. Så oavsett om du föredrar mousserande rosécider till kallskuret, eller en fruktig päroncider att skåla med, så är du välkommen in för att ta del av det vi värderar högst av allt – gemenskapen.